Description

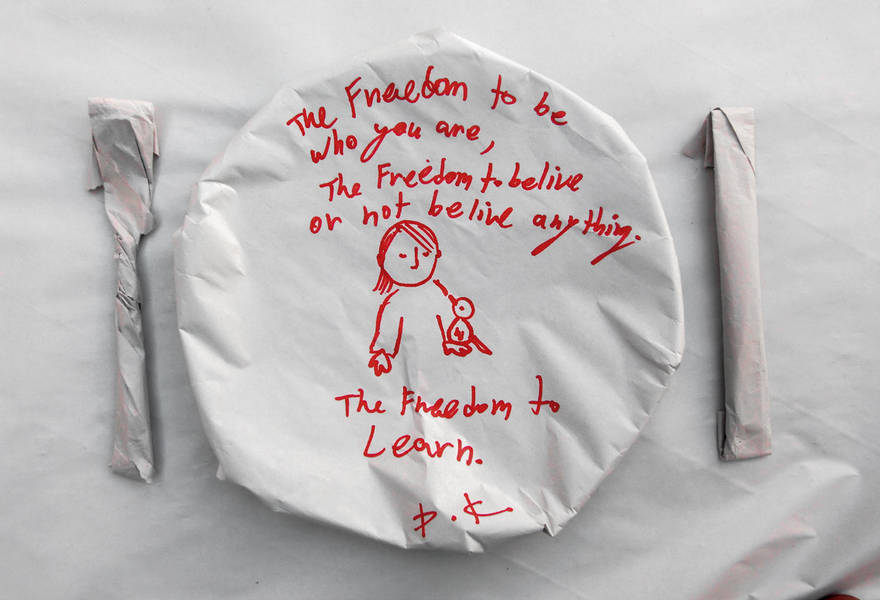

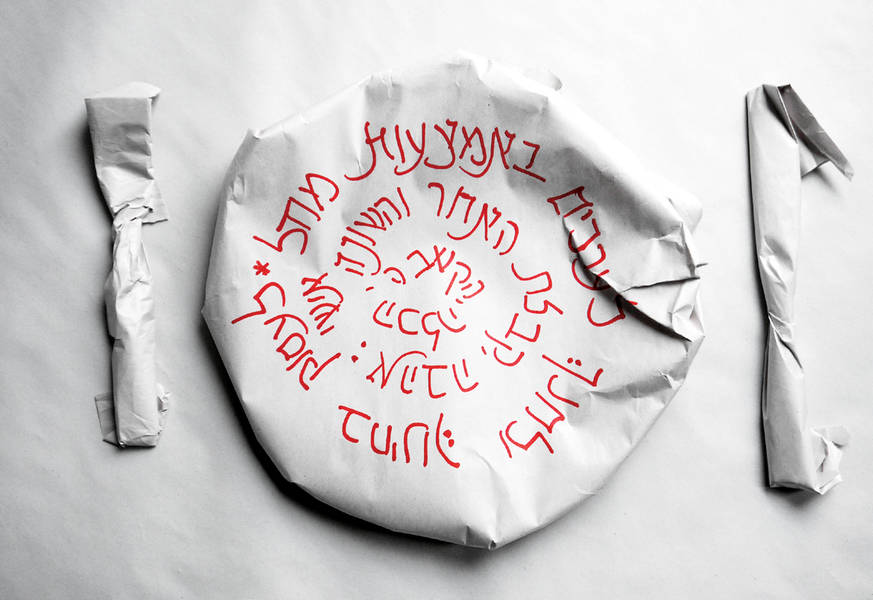

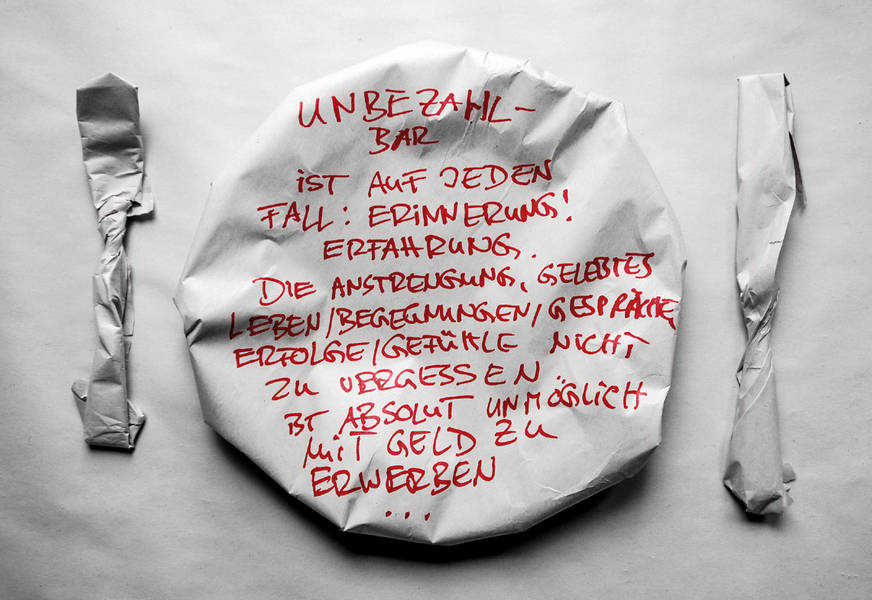

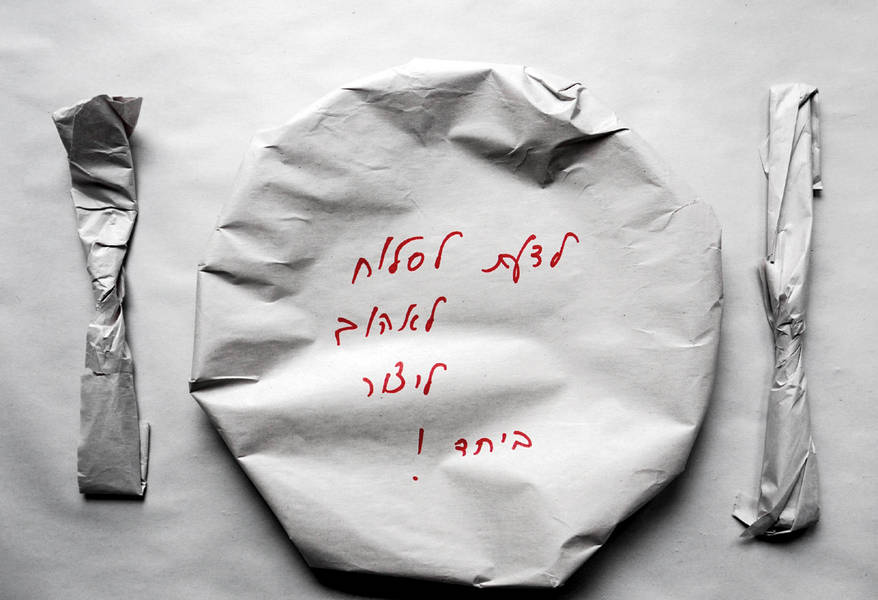

Answers

Photos

Postcards

Book

Akko

Datum: September 2011

Tisch: 25 Meter

Team: Reiner Hofmann, Johannes Volkmann, Natalia Saied

Film: Broka Herrmann, Karin Mallwitz

Foto: Johannes Volkmann

Partner: Goethe-Institut Tel Aviv: Georg Blochmann, Yael Goldmann, Community Center of Old Acco: Ahmad Swaeed

Auf unserem Weg über die Grenze nach Israel wunderten wir uns, warum hier alles so schön begrünt war, fuhren wir doch kurz zuvor noch durch ein karges Land. Es sind wohl die Israelis die „ihr Land“ besser pflegten, so dachten wir. Wie wir jedoch erfuhren, war das israelische Militär dafür verantwortlich, welches aus Sicherheitsgründen das Grenzgebiet auf palästinensischer Seite rodete. Wir erreichten nach zwei Stunden Autofahrt die Hafenstadt Akko.

Reisebericht von Gisela Dachs

Menschen, die glücklich sind, haben keine Zeit zum Hassen.

Drei Tage zuvor war der Tisch noch in Bethlehem gestanden. Dort hatten die Teller geduldig die Gedanken der Palästinenser aufgesaugt, die in dem seit 1995 von der Autonomiebehörde regierten Städtchen im Westjordanland leben – und eben auch leben müssen. Denn bisher haben die Machthabenden beider Seiten dabei versagt, sich auf ein Friedensabkommen zu einigen – eines, das den Palästinensern ein Ende der Besatzung und den Israelis Sicherheit bescheren würde. Jetzt steht der Tisch, auf der anderen Seite, in Israel.

Schauplatz ist die Altstadt von Akko, einer kleinen Stadt im Norden Israels voll von jüdischer, byzantinischer, muslimischer Geschichte – und Geschichten. Um zu dem Tisch vorzudringen, muss man erst durch den „(türkischen) Basar“. Hier werden Bauchtanzkleider, Baklawa und Granatapfelsaft auf Arabisch und Hebräisch feilgeboten. An einem Stand gibt es T-Shirts mit dem Aufdruck „Don´t worry, be Jewish“. Zwei Drittel der Einwohner sind Juden, viele davon Neueinwanderer, ein Drittel Araber, die meisten von ihnen leben in der Altstadt. Das macht diese Stadt zu einem interessanten Ausschnitt Israels, wenn auch zu keinem soziologischen Abbild. Akko ist Provinz. Hier wünsche man sich zum alljährlich Kulturfestival lieber Feuerschlucker, so der Leiter des Tel Aviver Goethe-Instituts Georg Blochmann, als eine Installation aus Nürnberg.

Der Tisch ist kleiner als sonst, „nur“ fünfundzwanzig Meter, weil sein Standort in einem Innenhof ist. Der wiederum ist nicht so leicht zugänglich und Papierkünstler Johannes Volkmann macht sich Sorgen um die freie Öffentlichkeit für sein Projekt. Sorgen, die sich aber bald in Luft auflösen. Denn kaum steht die Installation, entwickelt sie sich zum Forum. Ihre Meinung zu äußern, laut oder leise, gedruckt oder geschrieben, damit hatten Israelis, egal welcher Herkunft, noch nie ein Problem.

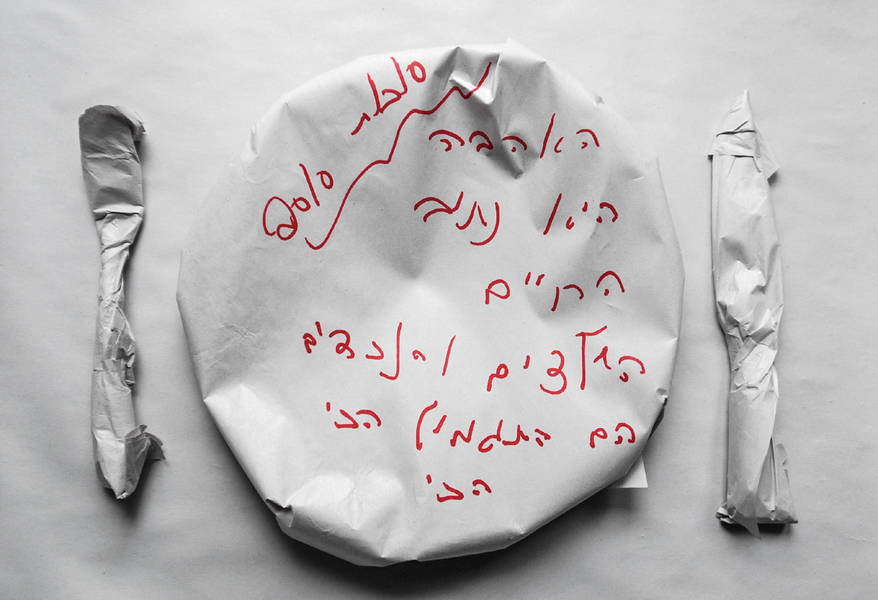

Es ist gerade Sukkot, das jüdische Laubhüttenfest, da machen viele religiöse Familien Ausflüge. Vater, Mutter und zwei Kinder kommen als erste. Er schreibt von der „Treue zur Bibel, zu Gott und dem Land Israel“. Die Frau wünscht sich „Frieden“. Der Junge hofft, „Dass es mir gut gehen wird, dass ich beim Rechnen Erfolg haben werde, dass es dem jüdischen Volk gut geht“.

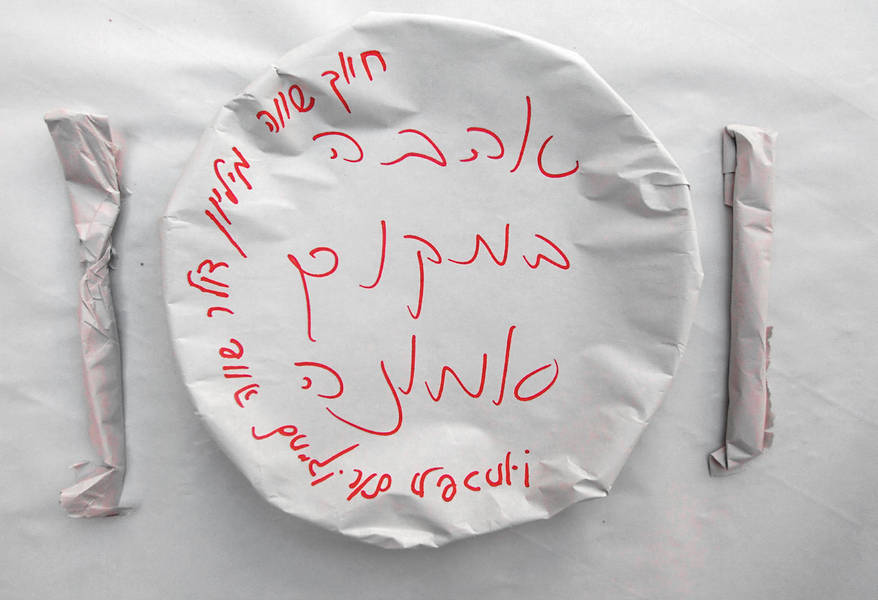

Patriotische Glaubensbotschaften, wie sie in der pulsierenden Mittelmeermetropole Tel Aviv kaum einer formulieren würde. „Gott gehört uns allen, es ist derselbe Gott“, wird später jemand aufschreiben, und daneben steht „Liebe statt Glaube“. „Zeit“ und „Innere Ruhe“, so die Tellerinschriften. An beidem mangelt es tatsächlich in der gehetzten jüdisch-israelischen Gesellschaft, in der Männer oft mehrere Jobs haben, um die vielköpfige Familie über Wasser zu halten, in der man sich aber kein Leben ohne Nachwuchs vorstellen kann. Stress gehört zum Alltag, den großen Nahost-Konflikt noch nicht einmal mitgerechnet. Die „Liebe zu den Kindern“, zur „Familie“ ist ein Thema, das ständig wiederkehrt. Sie gibt Halt in einer unsicheren Umgebung.

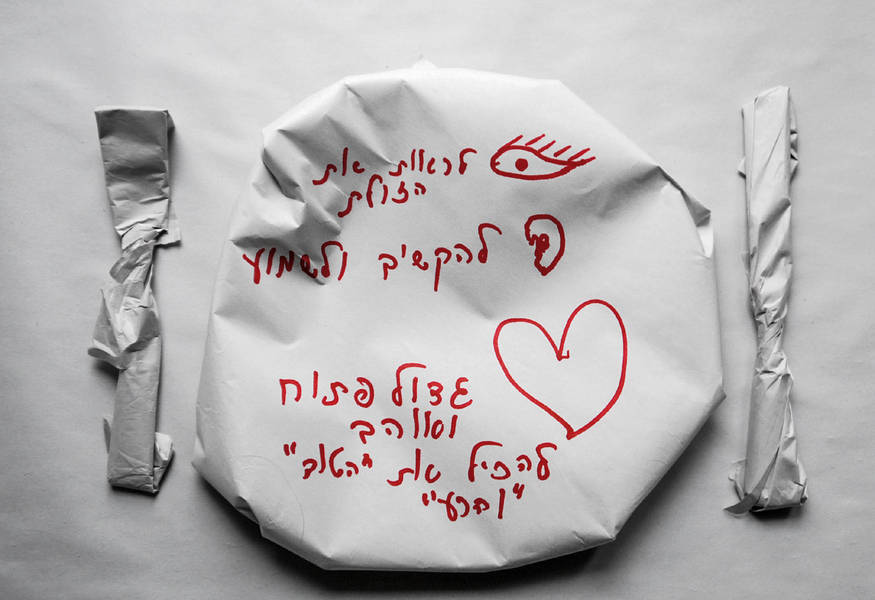

Moti ist einer, dem die Raketen der Hisbollah das Lachen genommen haben, so sagt er. Sie schlugen im Sommer 2006 in der elterlichen Wohnung ein und töteten seine beiden Brüder. Seither hat sich der heute 40-jährige vom einst lebenslustigen DJ zum schlaflosen Schauspieler verwandelt, der seine Tragödie immer wieder auf der Bühne spielt. Als Therapie, um darüber hinwegzukommen, um weiterzuleben und eines Tages vielleicht das Lachen wieder zu finden. „Gebt mir mein Glück zurück, weil Menschen, die glücklich sind, keine Zeit zum Hassen haben“, steht auf seinem Teller. Was ein wenig unglücklich formuliert ist. Denn eigentlich hasst er gar nicht. Sonst hätte er sich nicht entschieden, die Hornhaut der Augen seiner Brüder an arabische Israelis zu spenden, die seither wieder sehen können. Moti redet von einer Eingebung, der er mit dieser Entscheidung gefolgt war, „weil ich diese Anfrage aus dem Klinikum zuerst mit Entsetzen abgelehnt habe“. Er ist froh, dass es so gekommen ist.

„Das Lächeln wiederzuerlangen“, steht auch auf einem anderen Teller. Wir kennen die Geschichte nicht, die sich dahinter verbirgt. Aber in Israel hat eigentlich jeder eine Geschichte mit schmerzhaften Kapiteln – wobei sich Privates und Politisches oft vermischen. Kriege und Bomben, Krankheiten und Familientragödien.

Unbezahlbar ist „Das Lächeln. Das niemals verschwindet, auch den schwierigsten Zeiten trotzt.“ – und „Die Fähigkeit, verzeihen zu können.“ In Washington werden demnächst wieder einmal Friedensgespräche beginnen, aber so richtig glaubt im Moment keiner daran, dass sie vielleicht diesmal doch ein gutes Ende nehmen könnten. Zu oft hat man es probiert, zu oft war man gescheitert.

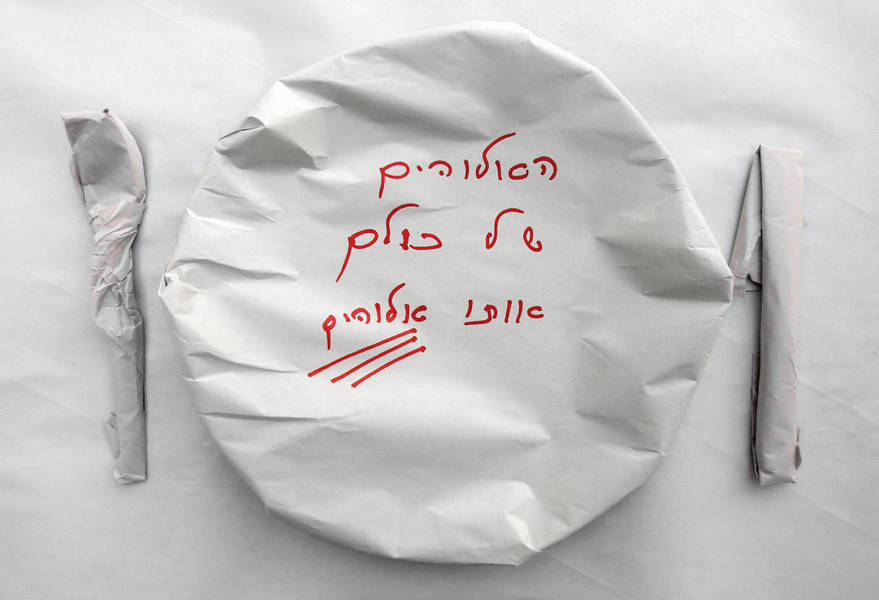

Eskapismus nennt man den Trend, der dazu geführt hat, dass sich viele Israelis – aus Frust oder Verzweiflung über diese endlosen Versuche – längst von ihrer legendären Nachrichtensucht befreit haben. Sie politisieren Zuhause weniger als früher, ziehen sich ins Private zurück wie in ein Schneckenhaus mitten im Sturm. Diesem Rückzugsraum sind viele Teller gewidmet. „Einen Pinsel nehmen, und in die Welt der Fantasie eintreten.“ „Malen, Fotografieren, auf der Bühne stehen“, „Das Gefühl, aufzutreten und auf der Bühne zu singen.“ Irgendwo dazwischen tauchen auch immer wieder Versöhnungsbotschaften auf. „Eine Hand und noch eine Hand aller Farben erschaffen eine wunderbare Zeichnung.“

Hätten unterschiedliche Sprachen verschiedene Farben, würde der Tisch bunt aussehen. Auf Russisch schreibt eine Mitvierzigerin von der „Fähigkeit sich auszudrücken, zu teilen, zu genießen.“ Sie ist aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert, lebt schon seit vielen Jahren im Land, aber greift in so einem Fall auf natürliche Weise auf ihre Muttersprache zurück. Das liege ihr näher, sagt sie. Neugierig blickt eine ältere Dame auf das Schild, auf dem vom Nürnberger Papiertheater die Rede ist. Sie stammt aus den USA, lebt seit Jahren in Israel und wurde in Deutschland geboren. Dann erzählt sie von ihrem jüdischen Großvater, der im Ersten Weltkrieg als deutscher Soldat gedient hat und den auch sein Eisernes Kreuz nicht vor der Deportation 1942 nach Theresienstadt schützte, wo er ermordet wurde.

Sein Sohn hatte vergeblich versucht, ihn rechtzeitig zur Flucht vor den Nazis zu überreden und bestieg schließlich ein Schiff nach Amerika – ohne ihn, aber mit seiner Frau und drei Kindern. Eines von ihnen ist diese ältere Dame mit eingerostetem Deutsch. Ob sie etwas in ihrer Muttersprache schreiben möchte? Nein, das schaffe sie nicht, entschuldigt sie sich. „A wish for peace everywhere“, schreibt sie dann auf. Ihr Mann schließt sich an.”May the world of my generation see what our children see and help us grow into wisdom.” – Ein schöner Satz.

Tausend Teller werden am Ende beschrieben sein. Einige Dutzend sind auf Arabisch. Sie sind in blumiger Sprache verfasst, klingen fast poetisch, wie es sich für das geschriebene Arabisch gehört. „Wenn das Meer austrocknet, mein Liebster gestorben ist, die Erinnerung bleibt.“ Oder: „Die Erde ist für den Frieden geschaffen.“ Dann tritt man wieder hinaus aus dem schattigen Innenhof, in die Hitze der Sonne, die nicht mehr ganz so drückend ist, mit dem Nachhall des Satzes im Kopf, der zuletzt auf Hebräisch gemalt worden war: „Dass es gut sein wird, die Hoffnung nicht zu verlieren.“